オガール

日々のオガール

オガールとは

About Usオガールプロジェクトとは

プロジェクト経過

2012.11.24

御庚申様

18日の日曜日、地元集落で「おごっさん」があり、出席してきました。

「おごっさん」とは私たちの日頃の言い回しであり、正しくは御庚申様のこと。さらに言えば「庚申講」のことを指しています。

庚申講は少なくなってきているとはいえ、まだまだ各地に残って、継続されているようです。

体内には「三尸虫(さんしのむし)」が居て、庚申(かのえさる)の夜、寝ている間に抜け出てその人の罪科を天上の神様に告げるとのこと。罪の内容によって寿命が縮められ、あるいは天罰が与えられるため、その夜は講中の面々が集まり虫が出ないように眠らず過ごすということが起源なようです。

庚申信仰は、元は道教の考えで、仏教では青面金剛と帝釈天、神道では猿田彦大神が祀られています。

神道と仏教を混合した民俗信仰と言えるでしょう。

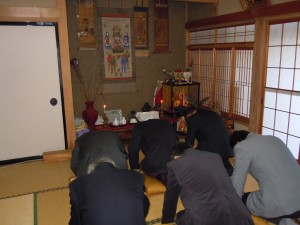

我が講中は神道の二礼二拍手一礼で青面金剛ほかを拝礼し、精進料理をいただくという、混ぜこぜを決まり事として、当たり前にやっています。

各地域によってやり方は様々でしょうが、わが講中の進め方を紹介します。

講中は現在7人。10人を超えていた時代もあったようですが、いずれにせよそれほど多い人数ではありません。

① 3月と11月の庚申の日に当番(当屋)から案内があります。年6回から7回の時代もありましたが、省略して年2回。期日も庚申に近い土曜、日曜などが設定されています。午後遅い時間の案内で、徹夜などはしません。

② 参集して、まず「手水」=手と口を清めます。30年ぐらい前までは当番宅でお風呂もいただいて体も清めたものでした。

③ 伝来の掛け軸の前に燈明、お酒、人数分の菓子入り袋を供え、二礼二拍手一礼を交えながら、二種類の唱え言葉を、それぞれ三唱と七唱します。

④ 終わってお神酒をいただき、当主から御礼が述べられ、次回の当番から案内があります。

⑤ 料理が整えられ、直会が始まりますが、皆正座をしながら、ひとしきり話に花を咲かせます。

⑥ 暫く後(昔は全員の盃の取り交わしを終えたあたり)、庚申の「神唄」を皆で斉唱します。

⑦ 酒宴、懇談後、菓子入り袋を神前から下げて各自頂戴して散会となります。

現代の庚申講は生活スタイルに合わせて、良く言えば合理化されています。

私の集落は120戸ぐらいですが、その中で5グループの講中がありました。

しかし、講中メンバーの減や当番家庭の負担などから、5年ぐらい前でしょうか3グループが統合して一つになりました。講の会場も自治公民館に変っています。

結果、現在は3グループですが、内1グループは3人に減ってしまい、今後の継続の仕方について検討中とのことです。

わが講中も時代とともに変化しています。

回数減はそのとおりですし、当番宅の負担軽減のために精進料理の内容が変わりました。

以前は料理5品をお膳形式で、それに「取肴」の皿盛り、吸い物2種類、餅は「餡子餅」「胡桃餅」「胡麻餅」の3種のほかに「かけそば」まで付くという豪華版でした。

到底奥様一人では賄いきれない内容です。

現在は、精進料理5品中心には変わりありませんが、テーブルとなり、皿盛り形式です。吸い物は1種、食事も餅かそばのどちらか1種になり、随分簡略になりました。

とは言え、各家庭を相互訪問する機会も少なくなってきたことも手伝い、やはり負担感はあるでしょう。

ですが、個人的には、当番は約3年半に一度ですし、集落内の講中宅を訪ね、常と違った場所で、講中面々と懇談することは集落内での結び付きにも大切なことではないかなと思っています。

私は万難を排して出席していますが、こんな素敵な「おごっさん」はずっと継続されたならいいなと思っています。

〔担当;G〕